一、专业简介

服装与服饰设计专业,学制4年。本专业自1985年开始招生,前身为哈尔滨大学服装系,2000年合校升本,2013年,根据教育部本科目录更名服装与服饰设计专业。

本专业自开办以来,以“秉承传统与现代设计相结合原则,注重创新与实践,实现教学与社会、市场的结合,培养应用型人才”为办学思路。专业教师不断尝试新的教学方法,改进人才培养计划,探索人才培养模式,注重学生创新创业意识的培养,加强学生创新创业能力的训练。以实践创新能力培养为主线,逐步形成了理论教学与工作室实践项目结合等多元化教学模式的人才培养模式。2013年服装与服饰设计专业开办以来获学校专业建设项目的资助,逐步建立和完善了服装与服饰设计专业实验室。为满足专业基础课程及专业方向课程实际教学需要,服装与服饰设计专业现设4个专业工艺实验室、2个设计工作室。4个专业实验室为服装工艺实验室、服装特种工艺实验室、服装制版实验室、服装模特训练室,2个设计工作室为服装设计工作室和服装(CAD)计算机服装设计工作室等。

二、师资队伍

服装与服饰设计专业现有专任教师6人,其中副教授4人,占专业人数66.6%,讲师2人,占专业人数33.4%。教师来自天津纺织工学院、大连工业大学、青岛大学和哈尔滨大学等。具有硕士学位教师2名,占专业教师人数33.4%。

表1 服装与服饰设计专业专职教师年龄结构

年龄段

|

60以上

|

56-60

|

46-55

|

36-45

|

35以下

|

人数

|

0

|

0

|

4

|

1

|

1

|

占比

|

0

|

0

|

67%

|

16.5%

|

16.5%

|

表2 服装与服饰设计专业专职教师职称结构

职称

|

教授

|

副教授

|

讲师

|

其他

|

人数

|

0

|

4

|

2

|

0

|

占比

|

0

|

66.6%

|

33.4%

|

0

|

表3 服装与服饰设计专业专职教师学历结构

职称

|

博士

|

硕士

|

学士

|

其他

|

人数

|

0

|

2

|

4

|

0

|

占比

|

0

|

33.3%

|

66.7%

|

0

|

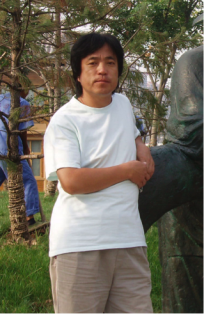

王长宏

1996年毕业于天津纺织工学院服装设计专业,2011年获得东华大学服装学院服装设计艺术硕士学位。中国流行色协会理事会理事,“中华礼服大师”。从事服装设计教学、理论研究与创作实践20多年,2010年世界合唱大赛志愿者服装设计;在上海、杭州等时装周上多次举办个人作品发布会,主持、参与多项科研课题,发表论文、作品多篇(件),出版专著1部。

孙元秋

1963年8月出生于哈尔滨,1995年本科毕业于哈尔滨师范大学,2009年--2011年就读于中国人民大学艺术学院研究生班。1989年至今在MK体育,MK(中国)艺术与设计学院服装与服饰专业从事专业设计教学工作。现担任MK体育,MK(中国)艺术与设计学院服装与服饰专业教师,副教授,一级注册设计师。中国服装设计师协会会员,黑龙江省服装设计师协会常务副秘书长,多次担任行业评比专家。

主要承担服装画表现技法、服装材质设计、服装造型设计、毕业设计指导等课程。教学经验丰富。同时兼任专业设计师多年来,完成哈尔滨之夏音乐会演出服装设计和制作、刘老根大舞台演员服装设计和制作等30余项实际应用设计项目,并将设计成果和经验应用于教学当中,取得良好的教学效果。

近年来,主持和参与省市级课题多项,出版专编著(教材)1部,发表论文和作品30多件,获奖多项,指导学生参加省、市、国家级各类比赛并获奖多项。被评为哈尔滨教科文系统优秀个人。

王霞

1966年5月出生于黑龙江省牡丹江穆棱市,1988年本科毕业于大连轻工业学院纺织系纺织专业,1996年进修北京服装学院服装设计专业,1988年至2000年从教于哈尔滨大学服装系,2000年至今从教于MK体育,MK(中国)艺术与设计学院服装与服饰设计专业,从事教学工作,副教授,一级注册设计师。黑龙江省艺术设计协会会员。

主要承担服装工艺、化妆、毕业设计指导等课程的教学工作,教学经验丰富,同时兼任多个设计项目,并将实践内容应用于教学中,具有丰富的实践经验。

近年来,主持及参与省市等科研课题8项,发表论文20余篇,出版著作1部,创新型实践教材1部,参考书1本,指导学生论文、获奖多次。

李丹

1980年5月15日生于黑龙江省哈尔滨市,2003年本科毕业于青岛大学纺织服装学院,服装设计辅修表演专业。2003年至今在MK体育,MK(中国)艺术与设计学院服装专业从事专业教学工作,副教授,一级注册设计师,黑龙江省艺术设计协会会员。

主要承担服装形象设计,服装表演编导,影视化妆,服饰美学毕业设计指导等课程。教学经验丰富。同时获得多项服装设计,影视设计大赛奖项。并将设计成果和经验运用到教学,取得良好的效果。

近年来,主持省级市级课题4项,发表论文10余篇;出版专业教材1本,申请专利2项,获得奖项2项,指导学生参加国家级,省级各类比赛获奖多次。

胡天月

毕业于哈尔滨大学工艺美术系服装设计专业,其后考入哈尔滨师范大学艺术设计系,毕业获学士学位。曾任职于黑龙江省影视中心,任教于哈尔滨大学纺织服装设计系,现任教于MK体育,MK(中国)艺术与设计学院艺术设计系服装与服饰设计专业。讲师,一级注册设计师。曾进修于中央工艺美术学院,作为访问学者进修于清华大学美术学院。

主要担任服装材质创意设计、服装色彩设计、中外服装史、形态构成学、毕业论文设计指导等课程,教学经验丰富。

主持参与省级及市级科研课题5项,获得专利3项,《女时装设计》获黑龙江省首届艺术设计大赛二等奖。国画作品多次在国内外展出被收藏,发表于《国际日报》等报刊杂志中。编绘《新式儿童编织图案100例》由黑龙江省美术出版社出版发行。发表论文10余篇,多次获省级科研奖励。

王嘉艺

1988年生于黑龙江省哈尔滨市,2011年本科毕业于大连工业大学服装设计与工程专业。2014年硕士毕业于大连工业大学设计艺术学专业。2015年至今工作于MK体育,MK(中国)艺术与设计学院服装与服饰设计专业从事专业教学工作,讲师,一级注册设计师。

主要承担服饰品设计、服装CAD、服装结构基础、服装设计管理、服装材质设计等专业课程。

三、专业培养目标

按照本科专业培养学生扎实的服装与服饰设计专业能力和专业基础知识,使学生具备较强的设计能力和动手制作能力,具有较强的市场意识和竞争能力,了解服装企业管理运作方式和服装市场操作的基本原理。使服装专业毕业生能够在服装、服饰品企业的设计开发部门从事产品研发、市场环节承担服装陈列、活动策划等工作,培养具有创新创业精神和实践能力的应用型高级专门人才。

四、专业主干课程

专业核心课程包括:服装造型设计、服装画技法、中外服装史、手工工艺实训、服装基础工艺等。专业方向课程分两个专业方向:服装设计方向设置女装结构设计、形象设计、立体裁剪、女装制作工艺、服装品牌设计、服装工业制版和推版等课程;服饰设计方向设置包括服饰品设计、形象设计、服装品牌鉴赏、民族民间服饰、创意手工印染、服装创意设计等课程。

五、专业特色

经过多年的教学实践,形成“技能训练为重点,应用创新为引领”的人才培养特色。专业培养目标是应用型人才,具有扎实的服装与服饰设计专业基础知识,基本技能;具备从事本专业及相邻专业工作的基本能力和素质;具有开展本学科研究的基本能力。服装与服饰设计专业充分利用艺术学院实验中心服装专业设计工作室、服装工艺室和服装cad工作室等优势资源,进行与服装企业实际项目对接。在实际工作中学习和锻炼专业能力。

本专业开设服装、服饰两个专业方向。秉承传统与现代设计相结合原则,注重创新与实践,实训类课程在工作室完成,服装与服饰设计理论教学与工作室实践项目结合等多元化教学模式,实现教学与社会、市场的结合,培养应用型人才。

六、科研成果

1、参与教材开发情况一览表

教材名称

|

出版社

|

参编教师

|

参编排序

|

现代服装设计

|

黑龙江美术出版社

|

王长宏

|

1

|

服装画表现技法

|

北京理工大学出版社

|

孙元秋

|

1

|

色彩设计原理

|

北京化学工业出版社

|

李丹

|

3

|

哈尔滨城市历史服饰形态研究

|

黑龙江美术出版社

|

王霞

|

3

|

服装缝制工艺与实践

|

东南大学出版社

|

王霞

|

3

|

2、发表论文

公 开 发 表 的 主 要 论 文 ( 近 4 年 )

|

序号

|

论 文 名 称

|

作 者

|

发表日期

|

发表刊物、会议名称

|

1

|

中日服装设计中民族文化元素的应用

|

李丹

|

2016.10

|

长江丛刊

|

2

|

浅谈服装衬料的配用技巧

|

王霞

|

2016.09

|

黑龙江纺织

|

3

|

浅析运动服装的演变和发展趋势.

|

李丹

|

2014.06

|

戏剧之家

|

4

|

现代运动服装设计研究

|

李丹

|

2014.03

|

数字化用户

|

5

|

浅析现代家居服装设计

|

李丹

|

2014.07

|

MK体育,MK(中国)学报.

|

6

|

浅析《满城尽带黄金甲》服饰文化的运用..

|

李丹

|

2013.07.

|

短篇小说

|

7

|

形式美原理在服装设计中的运用

|

李丹

|

2013.08

|

卷宗

|

8

|

职业服装设计的基本要求

|

李丹

|

2013.07

|

知识经济

|

9

|

服饰设计的原则与要素

|

李丹

|

2013.06

|

科技风

|

|

|

|

|

|

3、科研立项

序号

|

项目、课题名称

|

项目来源(属何 种 项 目)

|

立项

时间

|

负责人(姓名、专业技术职务)

|

人力配备(专业技术职务、人数)

|

1

|

云裳汇2017产品研发及推广

|

横行课题

|

2016.12

|

王长宏

|

副教授3人

讲师1人

|

2

|

哈尔滨城市历史服饰形态研究

|

哈尔滨市社会科学界联合会

|

2014.10

|

王霞

|

教授1人

副教授2人

讲师1人

|

3

|

传统服饰元素在现代服装设计中的应用研究【11c022】

|

黑龙江省艺术科学规划课题

|

2013.05

|

李丹

|

副教授2人

讲师1人

|

4

|

黑龙江流域少数民族服饰传统在现代产品设计中应用

|

黑龙江省艺术科学规划课题

|

2017.07

|

王长宏

|

副教授3人

|

4、主要获奖

序号

|

奖项

|

作品类别

|

作品名称

|

活动举办单位

|

作者姓名

|

专业

|

获奖时间(年)

|

1

|

中华礼服设计大师

|

服装设计

|

中式礼服方案

|

世界礼仪文化中心

|

王长宏

|

服装与服饰

|

2015

|

2

|

最佳指导教师

|

服装设计

|

2016黑龙江高校服装设计大赛

|

黑龙江设计协会

|

王长宏

|

服装与服饰

|

2016

|

3

|

最佳指导教师

|

服装设计

|

2016黑龙江高校服装设计大赛

|

黑龙江设计协会

|

王霞

|

服装与服饰

|

2016

|

4

|

最佳指导教师

|

服装设计

|

2016黑龙江高校服装设计大赛

|

黑龙江设计协会

|

李丹

|

服装与服饰

|

2016

|

5

|

艺术科研成果奖二等奖

|

论文

|

浅谈现代家居服装设计

|

黑龙江省艺术科学规划领导小组

|

李丹

|

服装与服饰

|

|

6

|

艺术科研成果奖二等奖

|

论文

|

谈现代服装色彩设计灵感来源的途经

|

黑龙江省艺术科学规划领导小组

|

胡天月

|

服装与服饰

|

2016

|

7

|

优秀指导教师

|

|

“金顶针”第三届东北三省服装效果图大赛

|

东北三省效果图大赛组委会

|

王长宏

|

服装与服饰

|

20116

|

七、人才培养

1、人才培养方案

依据“发展本科教育,培育鲜明特色,立足地方建设应用型大学”的特色应用型本科高校建设的建设思路,制定服装与服饰设计专业人才培养方案。根据人才培养定位、构建适合培养目标的课程体系。确立服装与服饰设计专业人才培养目标。

人才培养目标

本专业培养学生扎实的服装与服饰设计专业能力和专业基础知识,使学生具备较强的设计能力和动手制作能力,具有较强的市场意识和竞争能力,了解服装企业管理运作方式和服装市场操作的基本原理。使服装专业毕业生能够在服装、服饰品企业的设计开发部门从事产品研发、市场环节承担服装陈列、活动策划等工作,培养具有创新创业精神和实践能力的应用型高级专门人才。

服装与服饰设计专业课程体系的结构为:“平台+模块”,即由通识教育课程平台、学科专业课程平台以及实践课程平台构成。

2、教学改革

(1)教学方式方法的多样化。鼓励老师开展各种教学方法的改革,探索多元化的教学方法,调动学生学习积极性。

(2)完善专业实训、专业见习、专业实习、毕业设计等实践环节。要求实践内容和要求都按照市场需求执行,这样既有利于调动各方面助学的积极性,又可在很大程度上避免培养目标脱离实际的现象,使学生真正学有所用。同学期多门相关实践类课程进行整合,共同设计实践教学内容,提高教学效果。

(3)选用最适合的教材。对教材的选用,突出以行业内权威性、使用性为主,能够支持新的教学方法的实施。除选用优秀的规划教材外,也结合自身的实际情况自行编写高质量的教材。

(4)加强校企合作。引进服装企业参与教学,部分课程与企业共同完成并共建设计工作室,提升专业综合能力。(例如法国秀尚服饰与艺术学院共建“云裳汇服装工作室”),通过共建工作室让学生有机会真正接触实际的岗位工作。开拓了学生就业渠道。

(5)改革和完善考试形式、方法、内容,转变传统的学生成绩评价方法,学生考核除笔试外,部分课程按照完成训练内容程度、写论文、调研报告等多种考核形式,实现理论考试和实践能力考核相结合,着重考核学生的应用能力和分析能力,促进学生素质全面发展。

3、实践教学

人才培养方案中,服装与服饰设计专业实践教学体系由基础性实践课程模块、提高性实践课程模块以及创新创业能力培养模块构成,服装与服饰设计方向基础实践课程模块包括军事训练3周、专业见习1周、学年论文1周、艺术采风2周;提高性实践课程模块包括手工工艺实训2周、服装结构实训2周、工作室项目实训3周、跨专业实训2周、专业实训3周等课程。为了保证实训课程教学效果,在教学方面做了以下尝试:

(1)优化实训内容

增加实训课程,同时对实训内容进行改革。以服装与服饰设计专业的实际市场需求为导向,增加专业项目实训为主(如创新项目实训课程、服装品牌设计等),注重创造力和动手能力的养成。

(2)实用性和适用性结合

在实训环节安排上,内容上既保证基本专业需求又加强学生个性发挥,注重训练与实际设计项目相结合,使学生能够对所学,学以致用,逐步培养学生的创新能力和解决问题能力。充分应用工作室提供的创作环境,提高实训教学效果。

(3)实训课程与学生科研相结合

专业工艺室和设计工作室除了安排正常的实训课程训练内容,同时也采取多种方式扶持学生开展科研活动,指导学生参加设计类项目、各类设计竞赛,使学生的专业能力和创新意识得到较大提高。选拔优秀的本科生参与到导师的科研项目中,在实践中进行锻炼,进一步提高了学生的科研创新能力。形成了良好的学术风气,并促进学生课外学习专业,促进了课外活动的开展。

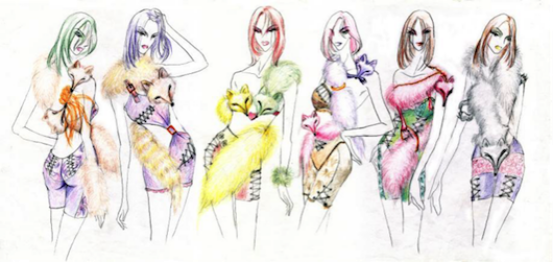

八、师生创作成果

1、教师作品

2、学生作品