为落实学校新出台的集体备课制度,促进教师之间的交流合作,集思广益、提高效能、资源共享,汉语言文学专业于5月13日组织专业集体备课。本次活动由孙胜杰主任主持,院长龚宏、副院长周晓燕及汉语言文学专业全体教师参会。

本次集体备课以“多维度视域下课程内容重构”为主题,在教研室备课的基础上,邀请周凤莉、王博施、时仁达等四位教师为大家作了专题分享。

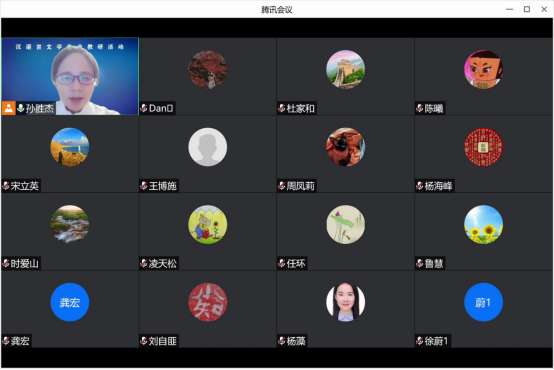

首先,孙胜杰主任总结了此前教研室备课的成果与观点,作了题为《一流课程视域下的课程内容重构》的报告。她以《中国现当代文学》课程为例,从五个方面分享了一流课程内容的持续建设问题,一是课程模块化;二是课程思政如何融入?三是新文科视野如何融入?四是课程内容教学如何回应学生考研诉求?五是MOOC与教材:同向同行。

随后,周凤莉老师围绕一流课程建设的目标与要求,以《文艺理论》课程为例,提出课程内容重构需要重视的诸多问题:第一,明确课程建设的方向,尊重学科特性,充分考虑学生发展的需要,眼光要放长远,不能零敲碎打,要由点到线再及面,建构系统工程。第二,课程内容重构的思路要清晰,既要照顾到单科课程也要着眼于整个课程群,既要照顾到理论也要照顾到实践,既要以课堂教学为核心也要考虑课外活动尤其是相关实践活动的开展,另外还需要兼顾教师与学生的双重利益,力求师生共进式发展,将教师的教研、科研工作与学生的创新、就业、深造等工作有机融合。

王博施老师则抛出“新文科理念是否适合古代文学课程?”的问题,首先提出自己在教学研究中的困惑。他认为,古代文学是高校汉语言文学专业的学科基础课程,该课程发展历史悠久、教学理念成熟完备,加之其内容在时空中的固定性和与当代的距离性,使课程教师容易对新文科理念产生排斥感,对课程改革无从下手。但通过研究和思索,他发现可以用“还原为新变”的理念,撇开固化的课程理念和形式,回到文学的本质,进行对“人”的还原,并结合古代文学课程的具体教学,以此来体现新文科理念在人文精神的主题变化、学科的融合交叉、教育方式和学习方法上的“新”。

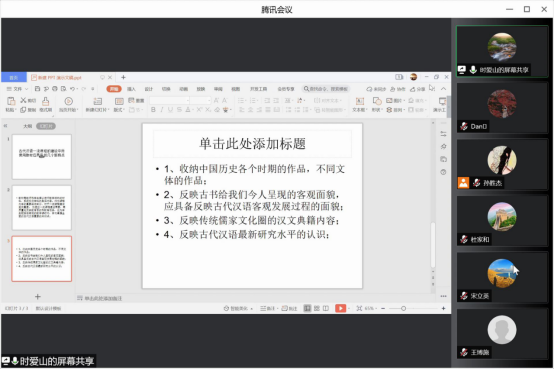

时仁达老师的分享聚焦一流课程建设中的教材使用问题,以《古代汉语》教材为例,他认为教材应该具有以下特点:一是收纳中国历史各个时期作品,不同文体的作品;二是反映古书给我们今人呈现的客观面貌,应具备反映古代汉语客观发展过程的面貌;三是反映传统儒家文化圈的汉文典籍内容;四是反映古代汊最新研究水平的认识。

活动最后,龚宏院长对本次专业集体备课给予了充分肯定,对各位老师的汇报表示认可和赞赏,并建议老师可以将这些心得与研究整理成文,使之成果化。如此既能丰富个人的研究成果,又能推动专业的发展建设。