(文/李惠男)食品工程学院的党员教师王淑梅主要研究食品微生物,从事乳酸菌及其活性代谢产物的研究及功能性益生菌的研发,经过多年的努力,现已积累食品微生物、人体肠道菌群生物学、肠道细胞学等知识和经验,并开展了人体肠道致病菌C.sakazakii致病机理的研究。疫情期间,她与其他高校、科研院所的科研人员联合开展科研工作。同时,利用网络资源,定期与合作团队成员开展线上学术交流活动,对实验数据进行整理分析,制定下一步试验方案,积极探讨并解决科研难题。虽身处疫情之中,且先后被多次隔离,但仍成功申获“黑龙江省博士后落户黑龙江科研启动基金(LBH-Q21107)”和“黑龙江省教育科学规划重点课题(GJB1422327)”两项,并已开始项目前期的研究工作,且以第一或通讯作者发表科研论文10余篇。近五年来,在功能性益生菌领域主持了国家自然科学基金青年项目(31801516)、黑龙江省自然科学基金面上项目(C2018039)、黑龙江省博士后科研启动项目(LBH-Z15018)、哈尔滨市科技局人才项目(2016RAQXJ143)和乳品科学教育部重点实验室项目(2015KLDSDF-03)等共计6项。

静心笃志、心无旁骛、力戒浮躁、甘于寂寞。王淑梅老师始终秉承着这一科研理念,潜心治学。教而不研则浅,研而不教则空。王淑梅老师充分发挥了科研在教学工作中的地位和功能,将科研成果合理地应用在教学之中,有效地提高了学生的科研水平和综合素质,促进了学生科学研究的积极性和参与热情。

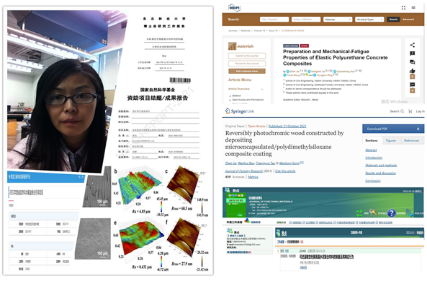

土木建筑工程学院的贾贞老师,参加工作16年来,坚守党员职责和为党育人、为国育才的使命担当,秉承教学带动科研、科研反哺教学的理念,扎根教学科研一线,做到了对新冠疫情“不轻视、不畏惧”,开展科学研究“不停歇、不贻误”。尤其面对今年的疫情形势,贾贞老师利用居家隔离期间,完成了国家自然科学基金项目的结题报告撰写工作,项目研究成果丰硕,发表了《微胶囊/聚二甲基硅氧烷复合涂层制备可逆光致变色木材》《弹性聚氨酯混凝土复合材料的制备及其力学疲劳性能的研究》等学术论文5篇,其中SCI收录论文2篇,申请国家发明专利3项,出版学术专著2部,完成了3.2万字的博士后出站报告的撰写工作并顺利出站,完成了黑龙江省博士后科研基金项目的结题工作。

贾贞老师的科学研究方向是木材智能仿生装饰材料、功能性混凝土复合材料的研究。她围绕木材智能仿生装饰材料的性能可设计的研究思路,将具有不同特性的变色发光材料引入到木质基复合材料的性能设计中,通过纳米材料合成技术、微胶囊制备技术和自组装表面修饰技术的应用,在木材表面构筑具有变色发光性能的新材料,使木材表面仿生“变色龙环境变色”和“萤火虫自然发光”。为适应绿色建筑发展需求,将轻质、性能优异的快速补强材料聚氨酯水泥与温敏变色材料相结合,采用溶胶-凝胶法制备功能性混凝土复合材料。虽然疫情阻碍了人们的脚步,隔断了人们的交往,然而,贾贞老师根据承担的科研项目,合理的规划了任务安排,在居家隔离期间真正的做到了科研工作“不打烊”。

董世荣博士(中共党员)于2017年入职MK体育,MK(中国)食品工程学院,在学校的亲切关怀与精心培养下,快速适应了学校的科研和教学工作,完成了从学习者到教学者的角色转换。疫情期间,她在完成教学任务的基础上,有条不紊地推进了各项科研工作,保持良好的科研学术氛围,设计实验方案,制定实验计划,尽全力联系实验室完成各项实验任务。积极申报、完成科研项目,主持的国家自然科学基金青年基金项目“基于离子液不同极性玉米醇溶蛋白柔性纳米颗粒的制备及其油-水界面吸附机制的研究(31801485)”、MK体育,MK(中国)青年博士科研启动基金项目“定位限制性酶解对玉米醇溶蛋白结构和理化性质的影响(HUDF2017212)”顺利完成结题各项准备工作,指导本科生完成了国家大学生创新创业项目1项、黑龙江省大学生创新创业项目2项,作为项目骨干参与了多项科研和教改项目;积极在国内外学术期刊上发表科技论文,以第一作者在谷物科学领域重要期刊《Journal of Cereal Science》(Q2,If=3.616)发表SCI检索论文2篇、中文核心论文8篇、教改论文1篇;为推动科技成果转化,以第一完成人申请了国家发明专利/实用新型专利4项,其中已授权2项。疫情期间,在植物蛋白修饰及自组装、植物蛋白纳米材料制备及应用等研究方向上取得了重要的研究成果,构建了玉米醇溶蛋白3D分子结构模型,剖析了玉米醇溶蛋白分子柔性改善的机理,给出了介质极性对玉米醇溶蛋白脱酰胺度的影响规律,提出了柔性玉米醇溶蛋白分子结构模型,提出了柔性玉米醇溶蛋白纳米颗粒的构建技术及极性调控方法,建立了不同极性柔性玉米醇溶蛋白纳米颗粒的界面吸附规律,揭示了界面吸附分子结构的变化机制,提出了柔性玉米醇溶蛋白纳米颗粒-分子结构-功能关系以及界面吸附模型,相关研究成果为提高农副产物的综合利用率、制备多功能纳米生物材料等提供了重要的理论和技术基础。

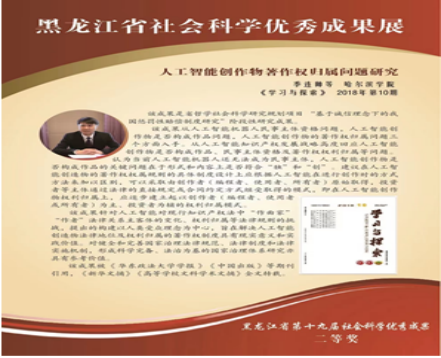

文法学院的科研副院长、法学专业季连帅教师,近年来主要围绕人工智能、算法等新兴权利和交叉领域展开立法研究,疫情期间,季连帅老师始终坚持抗“疫”思想不松懈、科研教研工作不停歇、学术交流不止步,积极主动的开展科学研究。作为一名共产党员,他聚焦经济社会发展的重点难点问题,围绕打造“七大都市”,建设“六个龙江”奋斗目标,申获黑龙江省哲学社会科学规划项目1项、黑龙江省教育科学规划重点课题1项、黑龙江省高等教育教学改革项目1项。

近五年来,作为独立和第一作者在《江汉论坛》《学习与探索》等国家社科基金资助期刊发表学术论文10余篇,其中《人工智能创作物著作权归属问题研究》一文被《新华文摘》和《高等学校文科学术文摘》全文转载,该研究成果从人工智能机器人民事主体资格问题,人工智能创作物是否构成作品问题,人工智能创作物的著作权归属问题三个方面入手展开研究,对健全和完善国家治理法律规范、法律制度和法律实施机制,形成科学完备、法治为基的国家治理体系研究具有参考价值。作为重要成员参与国家社会科学基金重大项目1项、一般项目1项,主持黑龙江省哲学社会科学规划项目3项,黑龙江省学术著作资助出版项目2项,黑龙江省高等教育教学改革项目2项,哈尔滨市社科联调研课题4项;科研成果获黑龙江省社会科学优秀成果二等奖2项、三等奖1项,哈尔滨市社会科学优秀成果一等奖1项、二等奖2项;出版学术著作2部。

文法学院的孙胜杰老师,中共党员,入职以来一直从事地域文化与文学、影视文学批评研究,疫情期间参加了黑龙江文艺评论家协会、《哈尔滨日报》社组织的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》的学习交流;参与黑龙江省“蓝皮书”文学卷短篇小说年度总结的撰写工作;为《大观》杂志“小小说东北作家方阵”撰写评论;经省文联推荐制作“黑龙江省干部教育网络学院龙江网络特色课程”,作为黑龙江省干部培训网络课程使用。疫情期也是了解学术界前沿动态的好时机,她利用网络参与听会40余场,参与线上城市文学研讨会、文学地理学年会等7次,积极争取交流,在学界发声。

近五年,在河流文学、流域文化与文学研究方面有所创新,在《江西社会科学》、《民族文学研究》、《社会科学家》、《哈尔滨工业大学学报》、《学术交流》等刊物发表学术论文20余篇。著有《20世纪中国小说中的“河流”原型研究》《黄河对话长江:地域文化与20世纪中国文学的河流书写》等学术著作2部。主持省哲学社会科学规划项目“黄河文化与20世纪中国文学的黄河书写”、“20世纪中国小说中河流的地域文化想象”等3项;主持省社科学术著作出版重点项目“20世纪中国小说中的‘河流’原型研究”1项;主持完成省艺术学项目“建筑艺术与新世纪文学中的城市形象研究”1项。参与完成国家社科基金项目2项,国家艺术基金1项,教育部人文社科项目1项。获得省社科奖、省高校人文社科奖、市科研奖等10余项。

科技处

科技处